明治学院大学のレインボーフェスで思い出した、夏の約束

その大学を訪れたのは、25年ぶりだった。

キャンパスには、かつてと変わらず敬虔な空気が満ちていて、窓から差し込む酷暑の西日さえ神々しく感じられた。

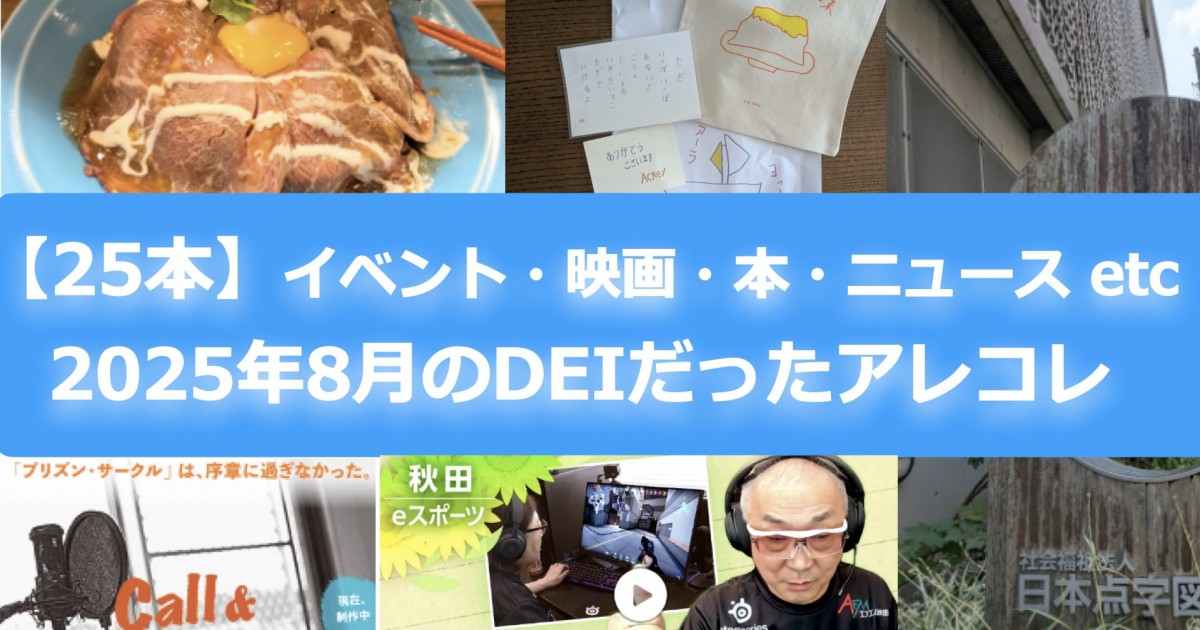

東京・白金にある明治学院大学。6月に「レインボーフェス2025」が催され、その一環として映画「アロハの心をうたい継ぐ者(原題:Kumu Hina)」が上映されるときき、当日私は大教室にいた。

映画は、電車を乗り継いで観に行く価値のある、素晴らしいものだった。

舞台はハワイ。マフーとして、子どもたちに文化を継承するヒナ先生を追ったドキュメンタリーだ。マフーとはハワイ先住民の文化で、女性と男性の間、もしくは両性の強さをもつ者。古くから尊敬を集めてきた存在で、必ずしも完全一致するわけではないけれど、私たちの文化で近いのはトランスジェンダーあるいはノンバイナリーかもしれない。

物語は、ヒナ先生の多難な恋愛や結婚と、同じマフーである生徒ホナニとの交流という、二つの軸で展開していく。そこへ多層的に描かれるのが、ハワイ民族としての歴史や文化、セクシュアル・マイノリティをとりまく環境、都市部と非都市部の格差などの社会課題。ハワイの映画でありながら、観た人は「日本も同じ問題を抱えている」と気づき、深く考えさせられることになる。あと、ヒナ先生の夫ヘマに説教したくなる。

どうやら英語版ならYouTubeにも上がっているらしいけれど、上映会で鑑賞できた私は本当に幸運だった。ハワイの美しさも、ヒナ先生の奮闘も、あの踊りの興奮も、大きなスクリーンだからこそ迫ってくるものがあった。

上映後、名作に出会った火照りを感じていると、一人の女子学生さんが教壇にあがった。レインボーフェスの運営スタッフなのだろう。マイクで「アフタートークもあります」と観客たちにアナウンスしていた。最近の若者は、人前に立つのに物おじしないなぁ。

その朗らかな様子が、K子と重なった。25年前。K子は私のガールフレンドで、この明治学院に通っていた。そういえば彼女をSくんに紹介したのも、やはり焦げ付くような夏の日だった。

「今日クルマ乗ってっていい?」

私は、ソファで暑さに押しつぶされているSくんに話しかけた。

Sくんはアパレルの店長さんで、私の母親の彼氏だった人。トランス男性で、出生時に割り当てられた女性ではなく、男性として人生を歩んでいた。私たちは家族として、6〜7年ほど一緒に暮らした。

だからその日も、父親から借りるような気軽さで、彼のクルマを借りようとしていた。

「これから海いこうかなと」

「事故んなよ。誰と?」

「カノジョ。このあといったんウチくるから」

「お?マジで?」

当時私は20歳、Sくんも20代後半。母親よりも、彼との会話の方が多かった。K子についても、兄や先輩に紹介するような軽いノリ。それに、わざわざ彼の休みに愛車を拝借するのだ。行き先と同乗者くらい知らせておくのは、家族としてのマナーだった。

ピンポーン

チャイムが鳴り、私より先にSくんが立ち上がる。玄関を開けると、キャミソールから二の腕をむき出しにしたK子がいた。

「はじめまして。K子です。結太さんにはお世話になってます」

ペコリ。甲高い声が天井に響いた。

「おお。こちらこそ結太がお世話になってます」

「Sさんも一緒に海いきます?」

はじめましてからの急接近。K子はそういう人だった。友好的かつ本能的。人の懐に入り込む天才。天真爛漫すぎて、深く考えているのか何も考えていないのか、捉えどころがなかった。私が予めSくんについて伝えておいたときも「ふーん。そーなんだー」で話が終わった。

一方のSくんはフランクに見えて、人をシビアに評するところがあった。初対面の二言三言で、相手と間合いを見極める。アパレル店長としてのスキル。それ以前に、彼が生き抜くための防衛本能だったのかもしれない。ときには音を立てて心のシャッターを下ろすこともあった。

だから私は、二人の顔合わせは早々に切り上げ、吉も凶も出ないうちに出かけようと思っていた。のだが。

Sくんが目だけで私にお伺いをたててくる。

(いいの?)

まず、Sくんがシャッターを下ろさなくてよかった。次に、目がもう行く気マンマン。今さら、クルマだけ貸してくれればいい、とは言えない。私はうなだれながら首を縦に振った。

「いいんじゃない?三人で行きますか」

「おっしゃー!ガス代は俺がもつよ」

そのかわり運転は私だった。ヤニ臭い日産ラシーン。行き先は江ノ島。Sくんはダッシュボードからカセットアダプターを取り出し、ご機嫌にMDプレイヤーのボタンを押した。

- 夢をのせて走る車道 明日への旅 通り過ぎる街の色 思い出の日々

結局その日は一日中、三人で遊んだ。そして、よくしゃべった。海までバカ笑いをしに行ったようなものだった。

なんで知り合ったの?いつから付き合ってるの?結太のどこが好きなの?SくんとK子の一問一答。私というご本人が目の前にいるとは思えない反則アンサーに、三人で腹を抱えた。

空の青さも、砂の熱さも、波の音や香りも、ぜんぶ借り切ったような平日のビーチだったから、打ち明け話もたくさんした。ちょうど「ぶっちゃけ」という枕詞がテレビで流行り出した時代だった。

直射日光に疲れきった帰りの車内。東京に入ったあたりで、SくんがリアシートのK子を振り返る。「今日はマジでサンキュ。ほら俺、友だちいないから。すげー楽しかったよ」

言われてみれば、それまで私はSくんから友だちの話を聞いたことがなかった。外食も忘年会や新年会程度。職場と家をひたすら往復する毎日を、彼はどう思っていたのか。いや、思わないようにしていたのか。考えたこともなかった自分に気づいた。

きけば中学卒業で地元を離れたきり、同級生たちには会っていないという。

「昔のやつらにS子とか呼ばれるの、イヤじゃん?」

美容師学校時代の友人たちは、Sくんがアパレルに転職したのを境に疎遠になった。店長になった今では、周りは年下のスタッフばかり。

「働きだすともう友だちできないから。お前らも今の友だち大事にしとけよ」

Sくんはドライバーズマップを開き、K子ん家までのルートを探しながら言った。

K子は、ふーんと情報量ゼロの相槌を打った後、

「今度、三人で飲もうよ」

と、運転席と助手席の間から顔をつきだした。

Sくんは

「言ったな?ぜってーな!」

と大袈裟に盛り上がってみせた。私たち三人の、夏の約束だった。

夏の約束って、あんなに早く果たされるものなのだろうか。翌週。K子がビールとつまみを両手にさげて、我が家にやってきた。

「おお!来たな!」

「夏はビールだよね」

君は冬でもビールだろ。SくんとK子の間では、話がついていたらしい。私に黙って。

その晩。K子は彼氏の実家という完全アウェーで、平成の大学生を代表するドンチャン騒ぎを演じた。さらにその堂々たる酔態を、仕事から帰宅した我が母に目撃され、逆に肝の太さを気に入られるという奇跡を起こす。人の懐に入り込む天才は、飲むほどに強くなるタイプだった。

「K子はうちの家風に合うと思ったんだよ〜」

と、Sくんもベロベロに酔っていた。

それからの数年間。SくんはK子を「ヨメ」と呼び、友だち付き合いが続くことになる。しょっちゅう三人で飲みに行ったり来たり。私とK子が別れることになった時も、Sくんは私に黙ってK子に詫びていたと、母からきいた。

上映会後のアフタートークが終わりキャンパスを出ると、夜雨に真夏日の熱気が残っていた。K子とここで落ち合っていたあの頃は、6月に熱帯夜になるなんて、想像もつかなかった。

想像もつかなかったといえば、LGBTQという言葉さえほとんど見聞きしたことがなかったあの時代。キリスト教系の大学で、性の多様性に関する啓発イベントが催される未来がくることも、やはり想像がつかなかった。私たちが海でうつつをぬかしている間に、社会を前に進めてくれた人がいたのだ。

明治学院でレインボーフェスがやってて、素晴らしい映画を見られた。そう伝えたら、SくんとK子は何て言うだろう。当時の僕らくらいの歳の子が頑張ってたよ、と。K子のほうはきっと「ふーん」だろうけど。

もう会うことのない二人を思い出しながら、来年の上映会も来ようと思った。

すでに登録済みの方は こちら