【全34本】ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョンだったアレコレ2025年7月

7月1日(火)毎日新聞「特集ワイド 回復/修復に向かう表現 表現で壁を飛び越える/下 国内少年院での取り組み」

2023年3月の記事。アフター6ジャンクション2というラジオ番組で、坂上香監督が取り組んでらっしゃる、少年院内のラップ・ワークショップのことを知り。どうしてもさらに詳しく知りたくて、図書館に行き、毎日新聞の縮刷版で読んだ。やはりこの取り組みは素晴らしい。ラップの可能性は、こういう局面の少年たちにこそ生かされてほしい。大丈夫。リリック書けるなら、自分との向き合い方を知ってるってことだ。ならば立ち直れるよ、きっと。そういえば、私がやってた児童向けのラップ・ワークショップも、取材してくれたのは毎日新聞さんだったな。あと、講師ラッパーがFUNIさんだったから成功したのかも、と思ってる。氏のお人柄も大きかったのでは。次回作が楽しみすぎる。

7月1日(火)毎日新聞「回復/修復に向かう表現 ラップで絶望から抜け出す 連帯感生む、魂のつぶやき」

2022年7月の記事。坂上香監督のラップ・ワークショップについて、さらに詳しく知りたくて、図書館まで行って毎日新聞の縮刷版を読んだ。ラップには、なぜか心の内を吐露できてしまう、相手の言うこともすんなり聞けてしまう、という不思議な力がある。それを引き出した在日コリアン2.5世のラッパーFUNIさんは、さすが「日本でいちばん腰の低いラッパー」。人としての痛みを知らないと、できないことなんだ。私は氏のファン。氏が出演するいろんな大学でのイベントや、移民・難民フェスにも行ってる。このワークショップ、行きたかったなぁ。

7月1日(火)BUSINESS INSIDER「慶大4年生が発起人。ユース世代1300人が参加した“新しい成人式”に潜入「ありのままの自分を愛そう」」

そう。これTOKYO PRIDE 2025の一環としてやってて、パレードの翌週だったんだよな。気になってたけど行けなかったから、読めてありがたかった。そんでとても読み応えのある、素敵な記事だった。今回はセクシュアル・マイノリティ以外にもミックス・ルーツや障害、ルッキズムなど、さまざまなマイノリティが抱える胸の内や生きづらさを自然と語り合う場となっていた、とのこと。これすっごく大事!それを、若い人たちが、彼らのノリやバイブスで、おしゃれに楽しそうにやるってところが、とっても大事で素敵で、頼もしいと思うんだよ。

7月1日(水)VOOX Future Lab「ファッションをジェンダーで超えていく ―B Corp・ARCH&LINEと男性学の対話」

ファッションが持つ社会変革の可能性について考えるシンポジウムに行ってきた。テーマはジェンダー。ファッションに疎くセンスゼロの私でも、とても深い学びになって、行って本当によかった。気になってた男性学についても知ることができたし、セクシュアル・マイノリティとファッション・ビジネスという興味深い実践事例を拝聴することもできた。やはり現場にいる人の話は面白い。

7月2日(水)カンパラプレス「パラスポーツ、始めてみたい!J-STARって何?日本パラスポーツ協会に聞いてみた【一問一答】」

パラアスリート発掘プログラムについての記事。いい取り組みだと思った。始まってからすでに約10年。未経験OK。競技のマッチングあり。手厚いサポート体制。夏冬の幅広い両競技が対象。かなり気合の入ってる。これをぜひ教えてあげたい子どもたちが、私の周りに何人かいる。パラスポーツで一旗あげたろ、という人がたくさん出てくるといいな。

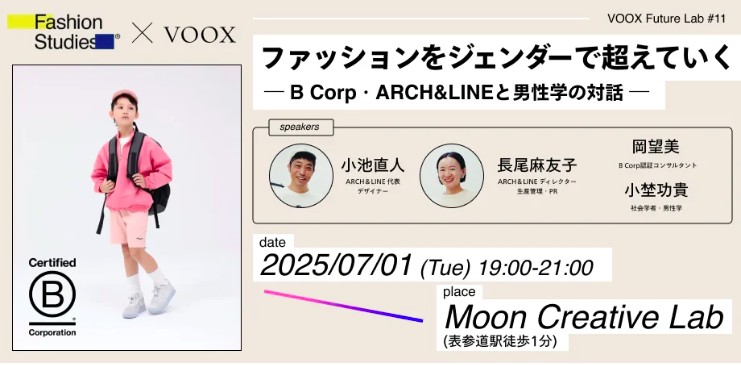

7月3日(木)東京都渋谷公園通りギャラリー「アール・ブリュット ゼン&ナウ Vol.4 未知なる世界と出会う ー英国アール・ブリュット作家の現在(いま)」

圧巻の展示だった。正直私は、絵画を作者で鑑賞している。つまり、誰がそれを描いたのか?を重視している。この展示会だって、アール・ブリュットじゃなかったら足を運ばなかっただろう。でも。この作品たちは、そんな御託など一切関係なく、めちゃくちゃすごかった。輝きが、迫力が、引力が。アール・ブリュット ゼン&ナウのシリーズは毎回いいけれど、今回も期待を裏切らない作品群だった。才能を見出す英国の取り組みにも脱帽。

アール・ブリュット ゼン&ナウ Vol.4のポスター。ピンクの紙に筆絵の婦人画が描かれている

7月4日(金)プライドハウス東京レガシー

久々にきた。涼しいし。Free Wi-Fiとんでるし。最初の1杯は飲み物をいただけるし。電源あるし。ほどよく静かでほどよく賑やか。すごく寛げる雰囲気なのに、他の席では明るく朗らかに、とても真面目で社会的な話をしてたりもする。ジェンダーに関して迷ったり困ったり辛かったり、あるいは学んだりするならココ。東京に住んでいる大きなメリットだと思う。ここは本当に心地が良い。

プライドハウス東京レガシーのエントランス

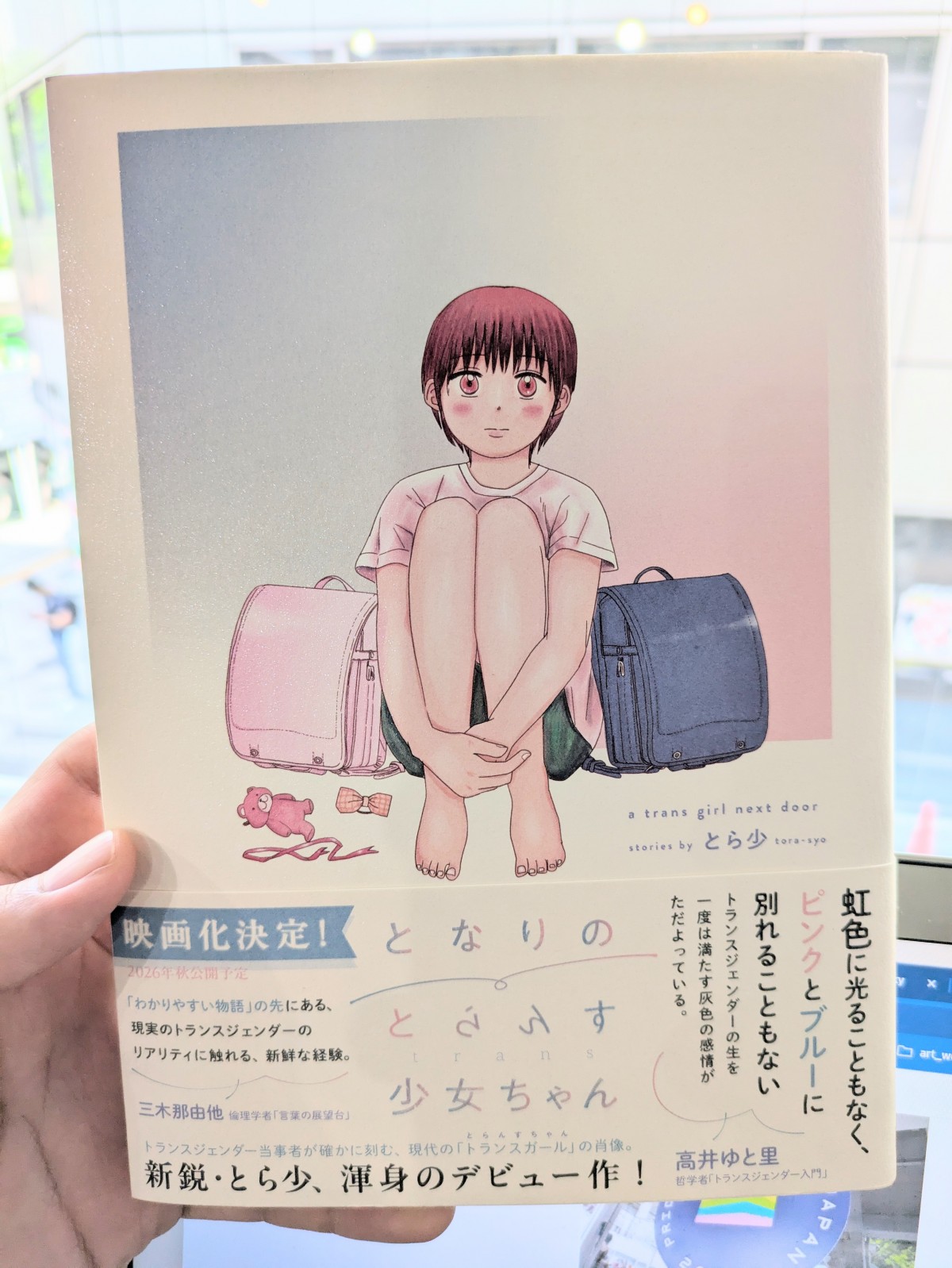

7月4日(金)とら少 著「となりのとらんす少女ちゃん」(在野社 刊)

映画化クラファンが猛スピードで達成されたと聞いて、原作を読んだのだけれど、とても面白かった。とくに「未来からきたとらんすちゃん」はコメディだったのね。勝手にシリアスな物語を想像していたのは、私のアンコンシャスバイアスだった。反省。トランスジェンダーとしての心の機微や生きづらさを描きながら、ちゃんと楽しめた。マンガらしく表現もキャッチーで。これならうちの娘も手軽に読めそう。これからの子どもたちには、教材じゃなくて、一人ひとりに人としての物語があるのだと知って欲しい。映画化は東海林毅が監督。すげー楽しみ。クラファンに参加せねばだわコレ。

漫画「となりのとらんす少女ちゃん」表紙

7月4日(金)在野社 「期間限定公開:「弟はとらんすちゃん」(とら少 著)」

漫画「となりのとらんす少女ちゃん」に収録されているエピソード「弟はとらんすちゃん」も読んだ。期間限定公開のnoteで。同作の主人公はトランスジェンダー当事者ではなく、その兄。理解はなくとも愛はあるという設定。自戒を込めまくって思う。無知は罪。だけでなく、知識だけの思い込みもまた、罪。無条件に全面的な味方である母親にしたって、子どもを知らずに追い込んでしまう。したり顔の大人ほど罪深いものはない。子がまだ幼いならば、なおさら。その怖さを、まじまじと感じた。大切なのは、その子自身をよーっく見つめること。お話を重ねること。そのための信頼関係を築くこと。それが自分にできるか。大人としてグサリと突きつけられる作品だった。

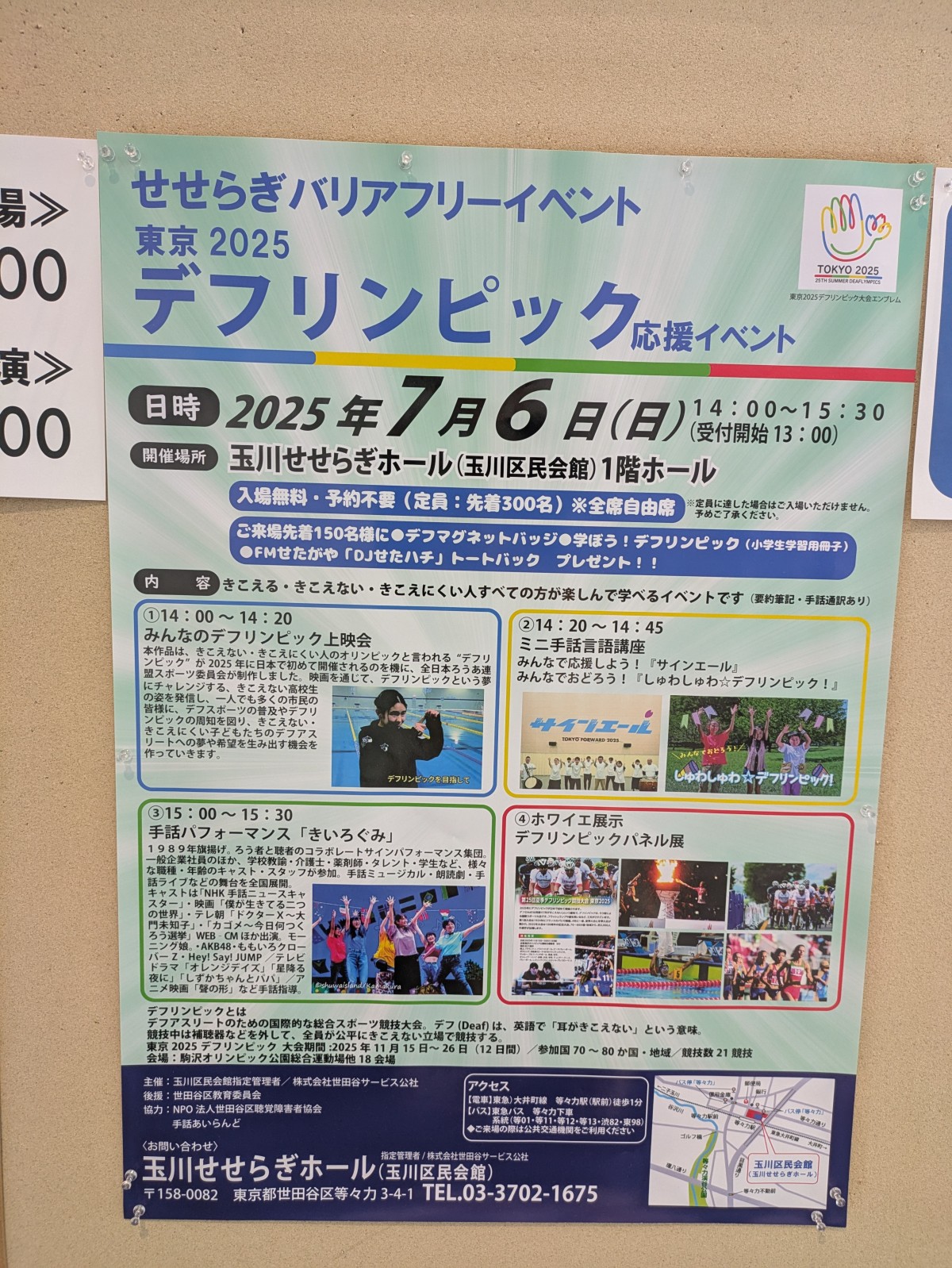

7月6日(日)東京2025デフリンピック応援イベント

行ってきた。家族三人で。驚いたのはキャパ300人の会場がほぼ満席だったということ。うち1割がろう者、9割が聴者という感じ。デフリンピックってちゃんと注目されてるんだと、なんだか心強くなったよ。でも、肝心のプログラムがなぁ。。。短編ドキュメンタリー「みんなのデフリンピック」の上映はわかるんだけど、サインエールの練習、しゅわしゅわ☆デフリンピック、手話パフォーマンス「きいろぐみ」といったプログラムはかなり子ども向け。参加者の9割が成人だったことを考えると、かなりミスマッチな印象だった。デフリンピックのイベント運営はほぼすべてがボランティアだろうから、それもしょうがないのかな。11月の開催にむけてブラッシュアップされていくといいなぁ。

東京2025デフリンピック応援イベントのポスター。開催日時やプログラムなどが記載されている。

7月7日(月)カンパラプレス「パラアスリートと“勝ち飯”体験!夏休みの自由研究にもぴったりの料理教室が開催」

これめちゃくちゃいい企画だわー。身体の一部がない、もしくは目が見えない。それは必ずしも「できない」と直結しない。違いはあるけど差があるわけじゃない。そのことを知るためには、ときにはスーパープレーを見せられるよりも、日常生活のシーンで知った方が、ずっとリアリティというか、説得力があるんじゃないか。これ子どもと行きたいなー。誘ってみよう。

7月8日(火)生活ニュースコモンズ「ただ、選択肢がほしい――「同性婚」「選択的夫婦別姓」に賛成の候補者を「見える化」」

参院選を前に、非常に重要な指摘が多くなされている記事だと思った。もちろん経済対策は大事。それこそ全ての人に関係することだろう。でも。人権、とりわけ少数者の人権から目を逸らしていいわけではない。なぜなら社会は少数者の集合体にして流動体だから。人生数十年というスパンで考えれば、みんな何かのマイノリティ。だから少数者の人権への解像度が低い社会は、ドミノ式に全体の人権を危うくする。まして、排外主義をぶらさげてミスリードするなんて論外。だからこういう候補者が「同性婚」「選択的夫婦別姓」に賛成かどうか一目でわかるサービス「MARRIAGE VISION」というのは、本当に役立つと思った。といいつつ、自分の選挙区で「同性婚」「選択的夫婦別姓」の両方に賛成の候補者は誰か、ChatGPTにきいてみたら、「MARRIAGE VISIONを使うのが一番手っ取り早い」と返ってきたよ。すごいな「MARRIAGE VISION」。

7月9日(水)こここ「働くろう者を訪ねて|齋藤陽道 vol.37 原田由利子さん【盲ろう者通訳・介助者】」

あーーー素晴らしすぎる記事を読んでしまった。盲ろう者通訳・介助者であり、ご本人もろう者である原田さんの記事。淡々と静かな筆致なのに、ものすごい情熱と情報量。「もう基準」と「ろう基準」、映画の通訳、旦那さんとのエピソードなど。恥ずかしながら、盲ろう通訳は聴こえる人がやるものだと思い込んでいた。でも人気なのはろう者による通訳なのだそう。手話での会話力が豊かだから、と。そりゃそうか。自分の不明を恥じるばかり。いやはや本当に勉強になって、感銘を受けた記事だった。テンションがあがったわー。

7月9日(水)「今日もよく生きた〜ニューヨーク流、自分の愛で方〜」著者の佐久間裕美子さんのお話会

先日読んだ「今日もよく生きた〜ニューヨーク流、自分の愛で方〜」(光文社)という本の著者である佐久間裕美子さんのお話会に参加してきた。佐久間さんと10名程度の参加者が車座になって、いろいろなことをわちゃわちゃ話すという、なんとも贅沢な催し。これがまた非常に勉強になるというか、考えさせられるというか。参加者のとても個人的で多様な話題が、社会や政治へ接続されていく時間は、穏やかで、安心できて、しかもとても開かれた風通しの良いものに感じられた。大人の非日常体験は、こういうものでありたい。本当にいろんな方が参加してらっしゃって、それもまた佐久間さんの本の懐の深さゆえ、なのかもしれない。

common houseの入り口に出ていた看板

7月10日(木)Spotlite「視覚障害者が「じっとしていてください」と言われたら? モヤモヤを抱えながらマジョリティのなかで働くということ」

実践的で示唆に富んだ記事だった。とくに視覚障害とテクノロジーの関係について。テクノロジーはできることを増やしてくれるけれど、万能ではない。その先の成果につなげるためには、環境づくりやコミュニケーションといった領域での工夫が必要で。でもその領域は見える人を前提にしたものになっている。この前提を覆すには、実地での前例や事例を積み重ねていくしかない。AIで仕事が減るという人がいる。一方でAIによってできる仕事が増える人もいる。新しい前提や事例をつくるチャンスなんじゃないか。

7月11日(金)南日本新聞「障害者も投票しやすく 自治体格差の改善要望」

「移動が困難な人のための郵便投票や文字を書くのが難しい人が投票所職員に代筆させる代理投票、自宅近くで投票できる巡回投票の普及を訴えたとのこと。これ、まさについ先日の都議選の投票所で感じたことだった。うちの自治体は、障害のある方向けのバリアフリー対応が不十分に見えて。投票所こそ、その自治体の見識とか人権意識があらわになるのかもしれない。

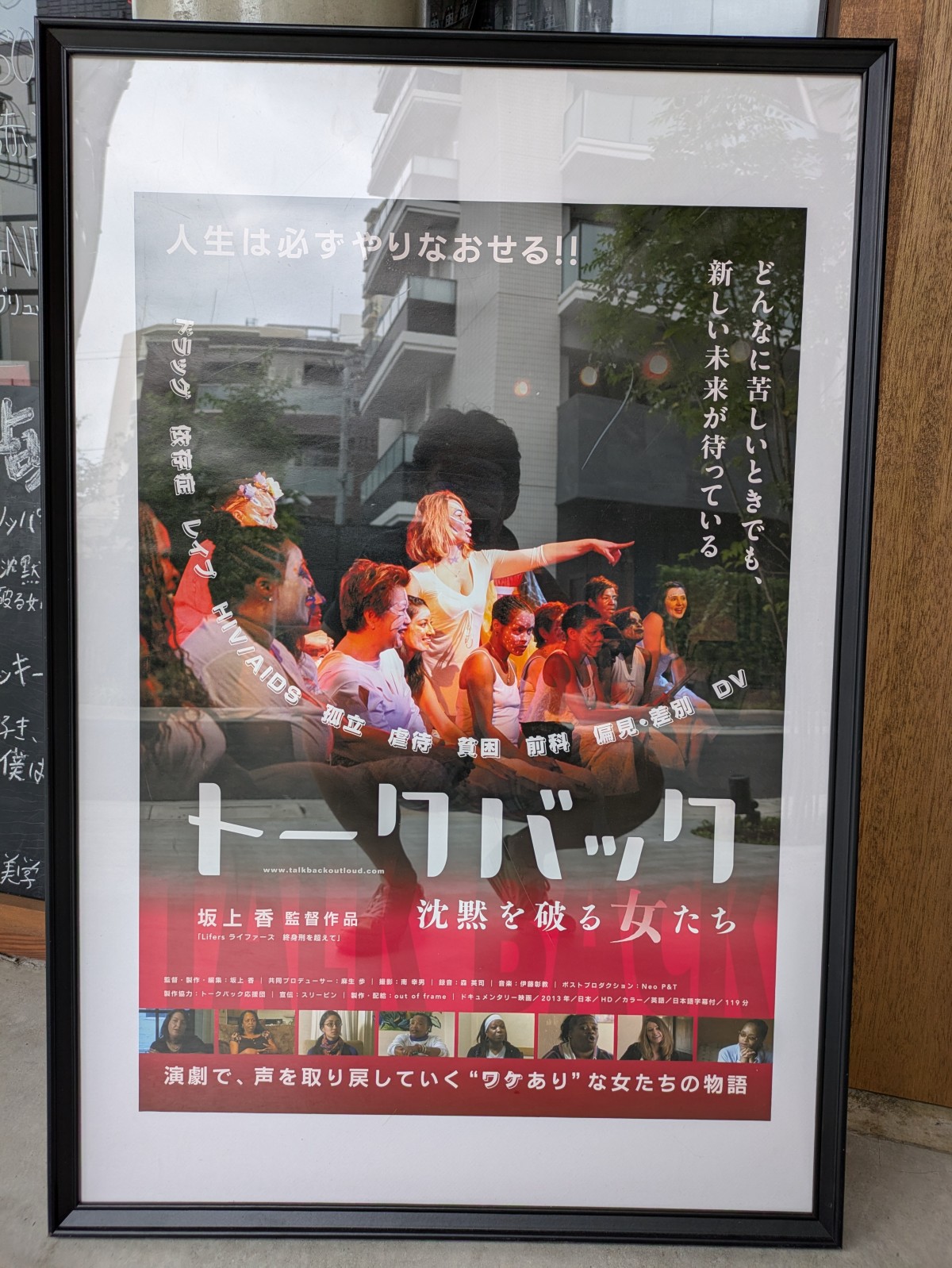

7月12日(土)映画「トークバック〜沈黙を破る女たち〜」

観てきた。見応えが超ヘビー級のドキュメント映画だった。サンフランシスコを舞台に、元受刑者とHIV/AIDS陽性者の女性たちが、自分達の人生を芝居にする物語。暴力にさらされ”どん底”を生きてきた彼女たちは、舞台で何を表現するのか。こんな辛い人生あるかよ、と打ちのめされる。でも、表現や仲間がともにあることの尊さや希望を感じることもできる。観客は強烈な痛みを感じながらも、ひたすら彼女たちに拍手喝采を送りたくなる。プライバシーの関係でDVDや配信はないみたいだけど、上映があればぜひ多くの人に見てほしい作品。

トークバックのポスター。人生は必ずやりなおせる。どんなに苦しい時でも、新しい未来が待っている、という惹句が目をひく

7月14日(月)カンパラプレス「ミラノ・コルティナ2026パラリンピック 日本選手団団長に大日方邦子氏、副団長に荒井氏・與品氏」

こういうニュースを見ると、まだ来年と思っていたのにもうカウントダウンが始まってるんだな、と感じる。それにしても選手団の団長って何やってるの?と思って調べたら、いろいろやってるのね。各競技団体の調整。トラブルが起きたときの最終判断。選手やスタッフの体調・安全・精神面のケア体制が機能しているか確認。感染症対策や現地での緊急対応。開会式・閉会式で日本選手団を代表して参加。開催国との儀礼的な交流にも出席などなど。現場の監督ではないけど、代表チーム全体の“顔”であり、裏方のトップなので。こ、これは大変。。。選手もそうだけど、団長・副団長のみなさんにも声援を送りたくなる。

7月15日(火)Session「【特集】参院選・各政党の公約読み比べ 〜ジェンダー平等に関する政策編」

とても参考になる特集だった。私は選挙があるたびに、同性婚と選択的夫婦別姓を軸に投票先を決めている。同性婚も選択的夫婦別姓も、社会的幸福の総量が増えることはあっても減ることはない。どちらもご家庭の話で、ヨソはヨソ、ウチはウチ。それを外野がツベコベ言いがかりをつけて、他人様の家庭をどうこうしようとする一定層が、侵略的で我慢ならない。選挙はそれにNO!を突きつける好機。同性婚と選択的夫婦別姓を進める候補・党に票を入れようと思う。

7月16日(水)毎日新聞「性的指向や性自認巡る課題、8政党に調査 優先すべき政策に違い」

とても興味深い記事だった。よく見ると、各政党のスタンスがよくわかる。やる気のなさとか「これで十分だろ」的な傲慢が見える政党もある。物価高対策も経済対策ももちろん大事だけど、人権意識をしっかりもった政党に投票したい。人権意識なき経済政策は、立脚点として国民理解が浅い。そうなると政策の効果が薄い、もしくは格差を広げることにつながるのでは。まず人権ありき。

7月17日(木)THEATRE for ALL「ぞれぞれの街のバリアフリーマップをつくる!視覚に障害のある人と車椅子ユーザーと考える、劇場へのアクセス」

非常に重要な取り組み。情報保障は人権の一つ。ならば劇場の中だけではなく、劇場までのアクセスにも配慮があるべき。とはいえ実行に移すのは大変だと思う。それを実直にやってるの、本当に尊敬する。ここで溜まった知見は、いろんなところに応用できるのでは。そういえば東京パラリンピック開催前も似たようなことを国がやってたけど、あのノウハウはその後どこで生かされているんだろうか。

7月18日(金)NHK「“視覚・知的障害がある人”も投票しやすい環境は 参議院選挙」

障害のある方に対する、選挙関連の情報保障についての記事。これはマジで大切。「本当に同じ有権者なのかなと疑問に思う」「編集が不十分だと見られるものは9割以上」。いろいろ工夫が試みられているものの、まだまだなんだね。。。視覚障害者と知的障害者をあわせると人口の約1%。この1%に合理的配慮ができるかどうかが、その国の成熟度なんだと思う。

7月18日(金)社会福祉法人 創思苑「せんきょのことば ーせんきょがくしゅう しょうじてん」

知的障害者の方が、知的障害者の方のために作った、やさしく選挙を学ぶための本。PDFで誰でもダウンロードできる。この本は素晴らしい。ぜんぶひらがなで書いてあって、とても平易に記述されている。日本の政治制度や選挙制度を学ぶにはうってつけ。うちの子どもは障害はないけど、ぜひ親子で読んで勉強したいと思った。これ本当によくできてる。

7月19日(土)シネマ・チュプキ・タバタ「音声ガイド(Audio description)について知ろう② ~ナレーションにチャレンジ!~」

行ってきた。視覚に障害のある方も楽しめるように、映画につける音声ガイドの講座。非常に勉強になった。副音声とは違い、あくまでエンターテイメント。世界観が大切だしそれによりそうガイドのほうが、観客は入り込めるとのこと。当事者の方に聞かないと分からないことがある。行ってみて本当によかった。バリアフリー演劇結社ばっかりばっかりの俳優さんに会えたのも嬉しかった。

会場の案内板。ホワイトボードにチュプキ様とマジックで書かれている

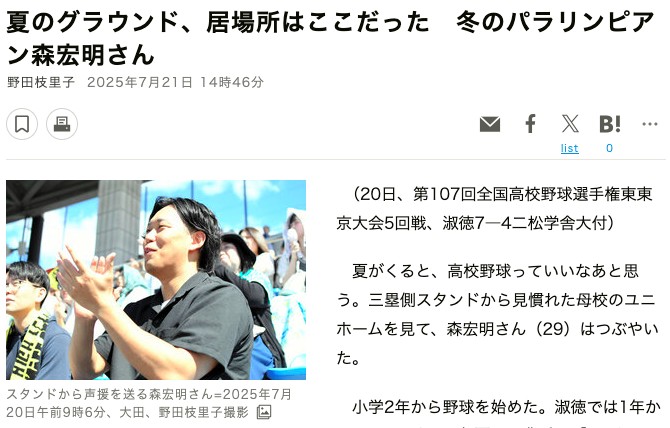

7月22日(火)朝日新聞「夏のグラウンド、居場所はここだった 冬のパラリンピアン森宏明さん」

あかん。この記事、泣けるやつ。でも湿っぽくなくていい。夏の風のように、熱くて、カラッとしてて、爽やか。元高校球児、今はパラリンピアンの森選手の話。賭けていた何かがふいに途絶えてしまうことがある。それは障害かもしれないし、他の何かかもしれない。でもそこからが勝負。強さはそこから始まる。そう思わせてくれるからパラスポーツは好きだ。

7月23日(水)SAMANSA 「アギーの陽だまり」

いやー救いのない映画だったな。ダウン症のアギーは一人暮らし。ある日、元気のない少女ルーシーを家に招き入れたことから、思わぬ騒動に繋がってしまう、というお話。ダウン症の方を「かわいそうな存在」にすることは避けながら、かつ差別や偏見を浮き彫にしているところが秀逸。そのかわりかなりのビターエンド。ミステイクなんて誰にでもある。責める/責められるの両側に分けられた時、差別や偏見があらわになる。自分はアギーの側にいられるだろうか。落ち着かない気持ちになった。

7月24日(木)Spotlite「「視覚障害者の“走りたい”を支える」パラ陸連の強化委員長が創設を目指す「ガイドランナー認定制度」とは」

めちゃくちゃ大切なことを書いている記事だった。昨日、元パラアスリートの人と話していたんだけど、本当に2000年頃は今では考えられないくらいぜんぶ自分達でやってた、と言っていた。でもスタッフ体制が厚くなってやりやすくなったし、結果も出せるようになってきたと。だからガイドランナーを認定する制度とかって本当に大事。まして、自分一人だけのための「走る」という行為が、誰かの役に立てるとか、一緒に結果を残せるとかになったら。ありたい人たくさんいるんじゃないかな。「走る」競技が個人競技でなくなる。そんなところもパラスポーツの可能性なのだと思う。

7月25日(金)パラサポWEB「パラアスリートの隣で泳ぐチャンス!? 近年増加する“インクルーシブ”な大会に注目」

とても素晴らしい潮流だと思う。スポーツのあり方からいえば、いわゆる健常者のスポーツよりも、パラスポーツやデフスポーツの方が先進的だと私は思っている。なぜなら、健常者のスポーツは勝敗や記録が至上命題になりがちで、単純化されすぎている気がするから。ときにエイブリズムに陥りやすい。パラスポーツもデフスポーツも勝敗や記録を追い求めることに変わりはないけど、そこへのプロセスにおける多様性や複雑性が桁違い。エイブリズムとは異なるアプローチをとり、それが人間理解につながっていると思う。パラスポーツやデフスポーツはスポーツ本来の意義を再確認させる、もしくは深めるという点で、健常者スポーツを飲み込みうるんじゃないかとすら思ってるよ。

7月25日(金)Paraphoto「栁沢駿成が自己ベスト更新。ポイント制がスタートした──第4回 横浜インクルーシブ水泳の新たな幕開け! 【横浜国際プール】」

パラアスリート、デフアスリート、健常アスリート。みんな一緒にどうやって競うのか?と思っていたんだけど、ポイント制なんだね。それぞれの世界記録からの差でポイントをつける、と。このルール、エキサイティングだなー。「つべこべ言ってないで誰が一番か決めようぜ」的な大会、燃える。

7月25日(金)Paraphoto「デフリンピックが拓く共生社会へ。水泳とオリエンテーリングの競技の魅力に迫るメディア・フォーラム開催、国際競技の現場へ挑戦と展望」

いよいよメディア向けレクチャー的なものも催される時期に来たんだね。私は聴者ではあるけれど、デフリンピックで実装される観客向けの情報アクセシビリティ施策を早く体験してみたい。社会的な実証実験として、かなり進歩的というか、インパクトがあるんじゃないかと思ってる。開催が本当に楽しみ。

7月28日(月)TBS NEWS DIG「「とても幸せ」こころが男性どうしのふうふが、子どもを産み育てて、今思うこと…「自分らしく生きていい」と思える勇気の輪へ」

最高の家族だよ。この記事を読むとわかる。愛情をもって家族をつくることがマジョリティの特権であってはいけないし、多数派が少数派の家族に口出しするなんてのもあってはならない。ましてそれを法律がするなんて論外。先日、レズビアンカップルで子育てしている方にお会いしたけど、そのときの話を思い出した。記事中のお二人はたまたま法制婚ができたけど、同性婚だった可能性もあるわけで。早く同性婚を法制化すべきなんだよ、絶対に。

7月29日(火)朝日新聞「マラソンに「ノンバイナリー」出場枠 大阪や東京で、性別選ばず参加」

性別不問枠がこれまでなかったことに驚いた。市民マラソン大会は参加者の多くはファンランナーなのだから、男女二元論にこだわらず選択肢が多くてもいいはず。というか、勝敗志向の強いトップ層の大会だって、これまでの男女別がもはや排他的・差別的といえる状況になっているのでは。スポーツといっても、レベルも特性も本当に多種多様で一緒くたには考えられないから、単純に「全部OK」「全部NG」ではなく、透明で人権を尊重するプロセスが大事。試行錯誤は必要になるだろうし。だから、こうやって参加者の多い市民大会から従来のやりかたを見直していくのは、よい潮流だと思う。

7月30日(水)朝日新聞「「見えない」同性カップルの家族 ありのままを記録した映画が完成」

「同性カップルの下で育った17歳は「親とは何か」と問われ、「私の中で家族だと思う人はみんな親です」と語る」。この映画は絶対に見に行かねば。私の母親の彼氏はトランス男性だった。6〜7年の間、家族として一緒に暮らした。誰かからイジメや差別を受けることもなかった。そんな私からすれば、家族が異性婚という1パターンしかないほうが、不条理な社会的支配を感じる。私が家族だと愛情をもてる人が家族だ。46歳になって自分で選んだ家族と生きていけど、それは今にも通じている。子どもの生き方も尊重できる気がする。愛は広がったよ。世の中や法律が愛を狭めるなよ。

7月31日(木)パラサポWEB「【8~9月のパラスポーツ注目大会】パラリンピアンも出場! 国内最高峰の戦いに酔いしれよ」

この夏、一度くらいパラスポーツの観戦に子どもと行きたいなと思ってたところに、ちょうどいい記事が出てた。東京から行けるのは、ブラサカと車いすテニスか(自転車は伊豆、水泳は愛知)。これまで行ったブラサカの大会は会場内に体験コーナーとかもあって、子どもが楽しめるようになってた。今回はどうなんだろう。まだ娘が観戦したことのない車いすテニスにでも行ってみようか。

すでに登録済みの方は こちら